サピックス特別インタビュー

算数入試で問う力、

数学力を伸ばす授業〜鷗友学園女子中編〜

2025.05.09

1935年の創立以来、「慈愛と誠実と創造」を校訓に掲げる鷗友学園女子中学高等学校では近年、理系進路を志望する生徒が増加しています。理系人材を育てる授業の特色や入試問題の特徴について、数学科主任の新野哲也先生に伺いました。

広野中学におけるカリキュラムの流れを教えてください。

新野中1・2で中学数学の内容を終え、中3からは高校範囲の「数学」へと入っていきます。中高一貫校の良さの一つに、高校内容を先取りしながら効率的にカリキュラムを進められる点が挙げられますが、授業の進度を極端に速めてしまうと、数学に苦手意識を持つ生徒が増えかねません。そこで、無理のない先取りを心がけつつ、特に中1・2の間は、手を動かすことを重視して、数学の世界に親しみを持ってもらうよう意識しています。

広野 「手を動かす」とは、具体的にどのようなことでしょうか。

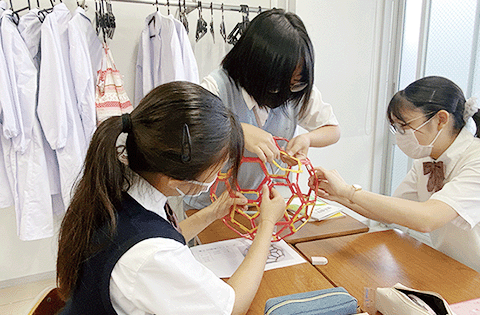

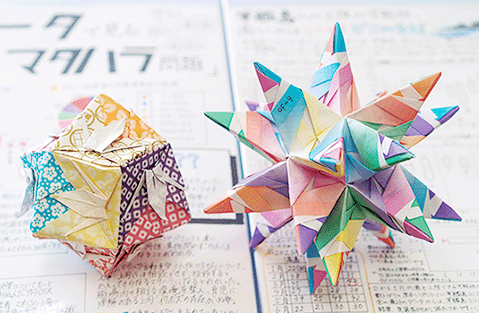

新野 中1は、対称性を利用した切り絵、中2は、折り紙を用いた多面体、中3は統計についてまとめた手書きのポスターなどを制作しています。いずれも、生徒が苦手としがちな図形分野や、最近注目されるデータ分析や統計といった分野に、教科書とは異なる角度からアプローチする試みです。ここで制作した作品は、秋の「かもめ祭(文化祭)」で展示することになっています。「先輩よりも良いものを作りたい」という気持ちがはたらくのか、毎年とても手の込んだアウトプットを見ることができます。

広野 どの作品も芸術性が高く、見応えがありますね。さて、貴校の数学における代数と幾何とのバランスについてはどうお考えですか。

新野 本校では、代数と幾何で教員を分けず、通年で一人の教員が一つのクラスを見るようにしています。そのため、担当同士で進捗を確認しながら、週5コマの授業を「この時期は代数」「この時期は幾何」と振り分けながら進めていくのが特徴です。

広野 ふだんの授業はどのように進めていらっしゃいますか。また、そのなかで意識していることがあれば教えてください。

新野 一つの問題に対し、さまざまな解き方を生徒間で共有するグループワークをよく行います。生徒の解法は、黒板に書かせることもあれば、デバイスを用いて「ロイロノート」で提出させることもあります。そこで気をつけているのは、安心して発言できるクラスの雰囲気作りです。特に中1の前半は、事あるごとに「失敗を恐れず、積極的に自分の意見を発言してほしい」と生徒たちに伝えており、そのかいあってか、どんな答えであっても受け入れる寛容な雰囲気が作り出せていると思います。わたしは女子校で教壇に立ち20年ほどになりますが、この学校では、生徒がともに教え合う光景をよく目にします。友人同士が互いに高め合っていこうという関係性が、学力向上に大きく寄与していると感じます。

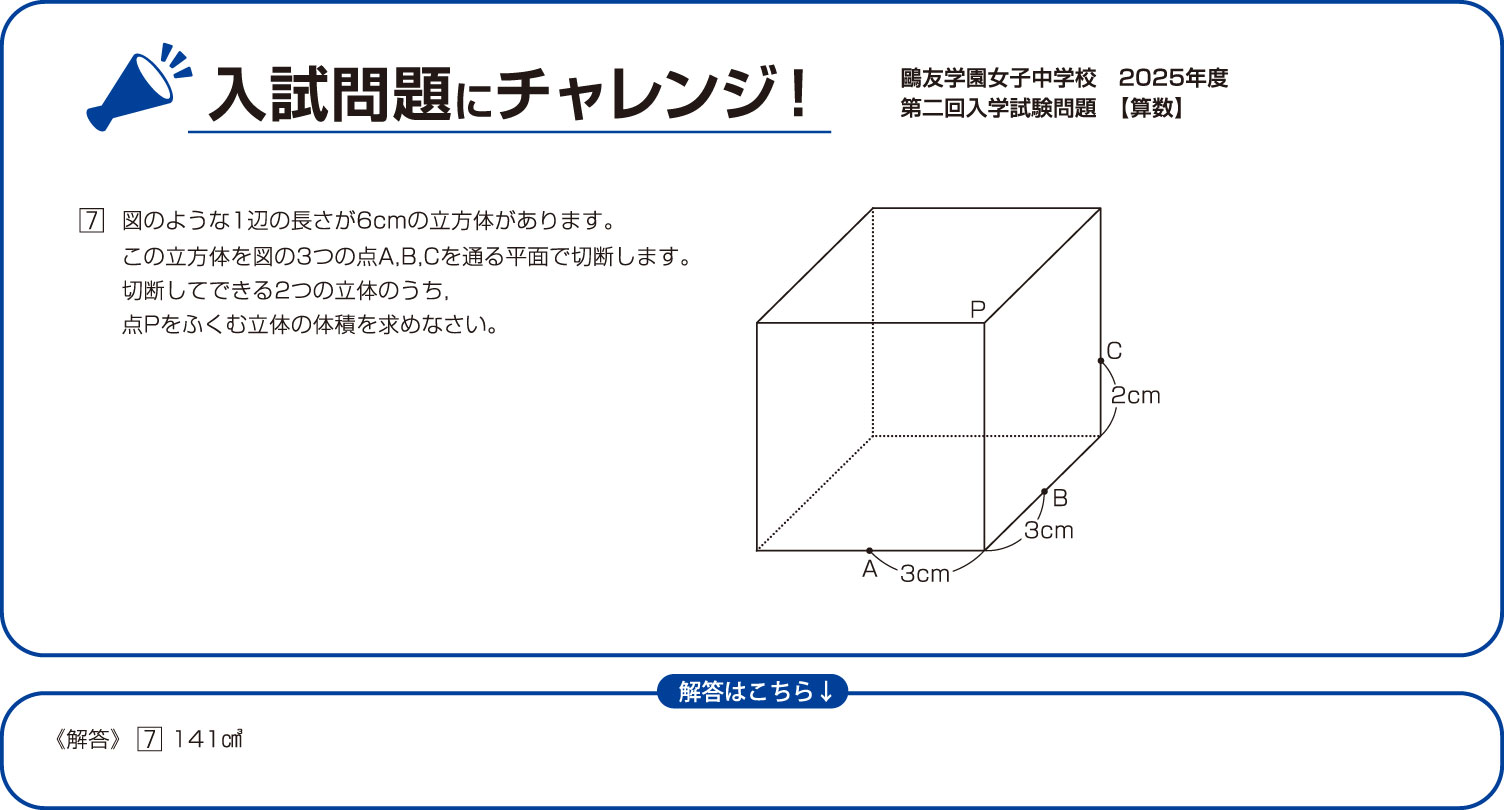

広野 中学の入試問題では、どのような点を工夫されていますか。

新野 昨年度までは、すべての問題で途中式を書いてもらっていましたが、今年度からは、前半は答えのみ、後半は昨年度までと同様の記述形式という構成にしました。これには、前半の基本問題で受験生の正確な計算力や処理力を測り、後半の記述問題で応用力を確認したいという狙いがあります。

広野 受験生にとって押さえておくべきポイントはありますか。

新野 本校では、難問・奇問の類いは出しません。中学入試で定番とされる基本的な問題をしっかりと練習し、たとえ問題文がわかりづらかったとしても、動揺せずに冷静に解き進めてほしいと思います。また、途中式は、ぜひ「わたしはきちんと理解していますよ」とわれわれにアピールする気持ちで書いてください。大事なところを四角で囲んでもいいですし、絵や図で説明してもいいのです。皆さんのがんばった過程を、採点者にわかりやすく伝えることを意識して、ていねいな解答を心がけてほしいと思います。

School

Data

- 所在地

- 〒156-8551 世田谷区宮坂1-5-30

- TEL

- 03-3420-0136

- 学校長

- 柏 いずみ

- 創立

- 1935年、鷗友会(現東京都立白鷗高等学校同窓会)が鷗友学園を設立。

戦後の学制改革で鷗友学園女子中学高等学校となる。 - URL

- www.ohyu.jp

独自のカリキュラム編成で、実践力のある女性リーダーを育む

校訓は「慈愛(あい)と誠実(まこと)と創造」。創立時から、キリスト教的な精神や自由主義をすべてのカリキュラムの基盤としながら、他者も自分も尊重できる「思いやりの心」を育んでいます。授業では、生徒が主体的・能動的に学ぶ「アクティブ・ラーニング」を重視。学問領域を超えて自由かつ積極的に学び、「総合力のある人間」を育てることに力を入れています。集団のなかで社会性や個性を育みながら周囲と協調して社会貢献できる女性、自分とは異なる価値観を認めながら新たなものを創造できるリーダーの育成をめざしています。