Sサプリメント

【総括】テストでミスを減らす方法

2025.06.30

サピックス小学部 事業本部長 溝端 宏光

サピックスの公式ブログページである「Sサプリメント」は2025年4月14日(月)に開設されました。その記念すべき最初の投稿で、私は、2024年12月3日に辞書大手の三省堂から ”辞書を編む人が選ぶ「今年の新語」” が発表され、大賞には「言語化」が選ばれたことを紹介しました。その上で、以下のように述べました。

塾の仕事をしていると、「言語化」しなければならない場面というのが実は多いのです。

たとえば、「学力を高めるためには『深く考える』ことが大事」とよく言いますが、「深く考える」とは何をどうすればよいのか?

また、「授業中に話をよく聞く子は伸びる」と言いますが、「授業をよく聞く」というのは具体的に何をどのようにすることなのか?

こういった”ふんわりとした概念”を具体的な行動に落とし込んで言語化しないと、子どもたちにも保護者の方々にも伝わらないからです。

溝端 宏光

たとえば、テストにおいて「ミスを減らす」というのも“ふんわりとした概念”です。お子様のミスを減らす方法についてしばしば質問を受けますが、その際に最初に申し上げているのは、「ミスを減らそう」というのは「立派な人になりましょう」ということばと同じくらい具体性が無いもので、これを聞いたとしても行動に移せるわけではないということです。

行動に移すためには、具体的な内容に落とし込む必要があります。たとえば、「単位の間違いをしないように、答える際に単位を確認しよう」や、「分数の約分で片方だけ約分して終わりにしないように気をつけよう」などです。

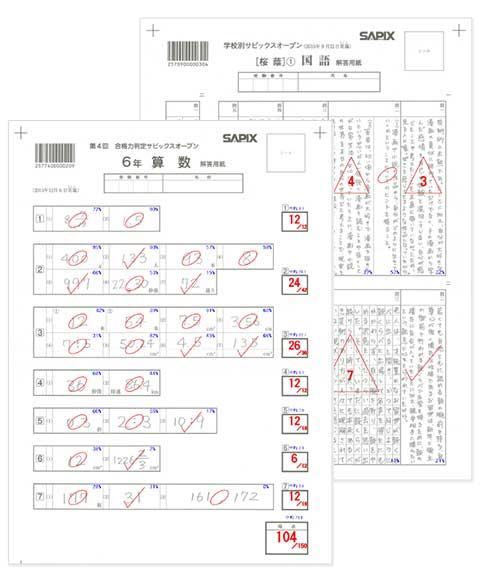

こういった具体的な対策に落とし込むためには、その前に、お子さまが良くやってしまうミスを知ることが必要です。つまり、データ蓄積の期間が必要なのです。

ですので、「ミスを無くそう」と考えても、すぐにミスを減らせるわけではありません。ある一定期間はミスの蓄積をすることが大事で、その期間中はミスをしたことを責めるのではなく、「どういったところでミスをしたのか」を探っていくことが大事です。

この分析は本人が行うのが望ましいです。保護者の方が分析してポイントを把握したとしても、実際にテストを受けるのはお子様ですので、お子様自身が実感を伴う理解をしていなければ意味が無いからです。もしお子様一人で行うのが難しいようであれば、一緒に振り返りをしてあげるとよいでしょう。

データの蓄積と分析ができたら、あとは対策を立て、トライアンドエラーを繰り返すことになります。人によって、良くやりがちなミスと言うのは千差万別です。また、それを防ぐ方法も、何が自分にしっくりくるかは人によって異なるものです。

だからこそ、課題を持ってテストに臨み、それが良い結果に繋がったら次回以降のテストでもそれを続け、もしうまくいかなければ次のテストでは別の方法を試してみる、という形でトライアンドエラーを繰り返していくことが大切です。

保護者の方にお願いしたいのは、「短期間でミスを減らす」という成果を求めないことです。あまりそれを言い過ぎてしまうと、「間違えている可能性のあることは書きたくない」という心理になってしまうことがあります。

データ蓄積と分析、その後のトライアンドエラーには長い時間が必要です。データ蓄積を6年生の夏くらいまで行い、9月以降に多く実施される模擬試験でトライアンドエラーを繰り返すというのが一般的な受験生の流れです。あまり早い段階で結果を求めすぎることが無いように、ぜひ長い目で見てあげて頂きたいと思います。