Sサプリメント

【総括】「教えすぎない」のはとても難しい

2025.07.28

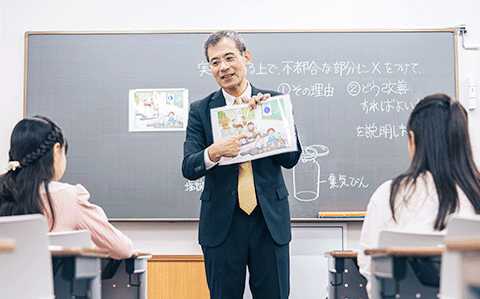

サピックス小学部 事業本部長 溝端 宏光

溝端 宏光

私は現在、この「Sサプリメント」のブログに加えて、毎日新聞の「Hanasone」というサイトで算数コラムを執筆しています。

その「Hanasone」のコラムでは以前少し触れたのですが、今から30年以上前、私がこの仕事を始めたときに、当時の上司から口を酸っぱくして言われたのが「教えすぎるな」ということばでした。それに続く内容も覚えているのですが、紙面にそのまま書けるものではないので少し表現を変えると、「教えすぎると子どもたちの能力を潰してしまう」ということでした。

当時の私は経験の浅い新米講師でしたが、授業をしていると、子どもたちは自分が知らないことや「これは役に立つ」と感じたことについては話を聞こうとするが、わかりきっていることについては全く話を聞こうとしないと感じていました。

そのことをその上司に伝えたところ、「お前は物をよくわかっている!」とベタ褒めされました。今思えば単におだてられただけかもしれませんが、長い時間が経った今でもそのやりとりが非常に印象に残っています。

そうやって褒められたこともあり、自分の授業でも「教えすぎない」ことを強く意識するようになったのですが、これが非常に難しいのですよね。

その理由は2つあります。1つはどうしても「教えたい」という欲求が出てきてしまうことです。自分がわかっていることについては、その面白さや有用さを伝えたくなるものです。その欲求をあえて抑え、子どもたちが自分で試したり考えたりするのを待つことが大事なのですが、それにはとても忍耐力が必要でした。

2つ目は、教えることを減らした結果、大事なことが伝わらなくなるのではないかという恐怖心に克つことが必要だったことです。

当時上司からは「大事なのは与える情報量とそのタイミング」ということも言われており、授業でも与えるヒントや説明の量をギリギリまで絞るような試行錯誤を繰り返していました。

当然ですが、いつも上手くいくわけではありません。教える内容が足りないと生徒は理解不足になってしまいますし、ヒントをあげるタイミングが遅いと生徒の集中力が切れてしまってあきらめムードになってしまいます。

教える内容をギリギリまで絞るということは、こういった状態になる危険があるということです。ですが、それを恐れて教えすぎてしまうと子どもたちの能力向上にはつながりませんので、勇気をもって教える内容を絞るようにしてきました。

保護者の方がお子さまに接するときも、ぜひ忍耐力と勇気をもって、口を出し過ぎないようにして頂ければと思っています。

ただ、本当はこの話には続きがあります。

私が授業に慣れていく過程で実感したこととして、実は「教えすぎないこと」よりももっと難しいことがありました。それが何なのかについては次の回で触れたいと思います。