Sサプリメント

【総括】「わかっている」ことを確認するのはもっと難しい②

2025.09.29

サピックス小学部 事業本部長 溝端 宏光

溝端 宏光

前回のコラム“「わかっている」ことを確認するのはもっと難しい①”では、養老孟司さんの「バカの壁」の一節を紹介しながら

- 雑学レベルで知っているだけのことを「わかっている」と思い込んでいる子が多い

- 理解の度合いがどのレベルになったときに『(自分はこれが)わかった』と判断するのかは、人によって大きく異なる

ということを述べました。

実際に子どもたちの学習を見ていて思うことですが、「何に取り組んだか」よりも「どのように取り組んだか」の方が、学力の伸びに与える影響は大きいのですよね。

具体的に言えば、どの教材・問題集に取り組んだかよりも、どれだけ深く学習できたかの方が大事だということになります。

ただ、この「深く学習する」ということばは、初回のコラムで書いた「ふんわりとした概念」にあたります。

お子さんに「深く学習するように!」とか、「学習の質を高めることが大事だよ」とアドバイスしても、具体的に何をすればよいのかは全く伝わらないでしょう。

お子さんに言葉で伝えるためには具体的な内容に落とし込む必要があるのですが、その詳細は1回のコラムでは書き切れないので、今後のコラムで少しずつ触れていきたいと考えています。

今回のコラムでは、「深く学習する」ことの掘り下げは一旦置いておき、概要の話をしていきましょう。

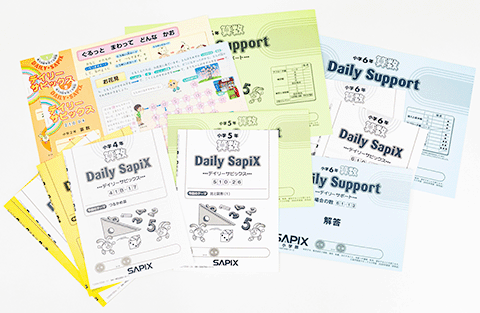

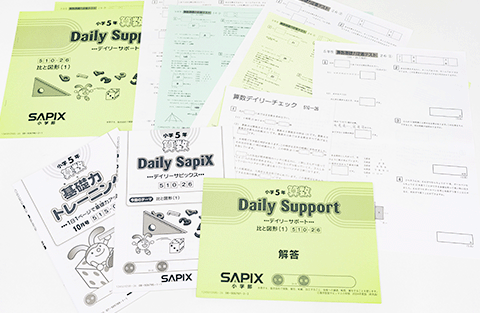

サピックスでは、基幹の教材は全コースで同じものを配布することを原則としています。そのため、テキストやプリントには基礎の確認ページから応用・発展のページまで組み込んでいますので、総量としては多くなります。

このようにしているのは、お子さんの理解度が単元ごとに異なるからです。たとえば基礎事項の定着が弱いと感じた単元では基本の確認ができるようになっていますし、逆に得意な単元では、応用・発展の内容にチャレンジできるようにしています。

一律にすべて取り組むことは、全く想定していません。

ですので、その単元の理解度に応じて取り組むところを変えて頂いて構わないのです。

以前からお伝えしている通り、私は算数を担当していますが、私は算数の教材に載っている問題は大きく分けて2種類あり、それぞれで適切な取り組み方が異なるとよく話しています。

1つ目は「毎回の必修事項として身につけるべきこと」です。

テキストやプリントの単元名になっている、いわゆる“本編”の内容ですね。

これらの内容については、毎週の授業内容を次の週の授業があるまでの間に身につけていく必要があります。定着させるためには反復演習が必要ですし、わからないところがあれば基礎内容に立ち返ったり教師に質問したりして解決しておくことも大事です。

最終的にはまんべんなく一通りの内容を理解していることが求められるわけですが、だからと言って均等に時間をかけて取り組むのは逆に効率が悪いです。

基礎内容からつまずいているのであれば、その部分に時間をかけて重点的に確認した方が効果的ですし、逆に基礎内容が十分理解できている場合は、その部分の確認は最低限に留め、理解があやふやな部分を重点的に確認した方がよいでしょう。

内容によってお子さまの理解度は均等ではありませんので、「まんべんなく仕上げる」ためには、現状で弱い部分にフォーカスした学習が大事です。ですので、学習のしかた、教材の取り組み方は「不均等」になるのが逆に自然なのです。

よく、「教材を一通り仕上げないと不安」という声を耳にします。

保護者の方の気持ちとしてはとても理解できるのですが、保護者の方の不安を解消する学習法が、必ずしもお子さまにとっての適切な学習法とは限らないということは強調しておきたいと思います。

2つ目は、私は「趣味で解く問題」という言い方をしていますが、プラスアルファの位置づけの問題です。学年によって「頭脳トレーニング」,「思考力アップ」,「SAPIO」,「入試問題に挑戦」などタイトル名称は様々ですが、“本編”の内容以外の部分を指します。4・5年生のデイリーサピックスの「★★★」の問題や、6年生のテキストの網掛けの問題もここに含めて良いでしょう。

これらの問題については、「趣味で解く問題」という呼び方をしていることからも分かる通り、まず取り組むことが必須ではありません。チャレンジしたければすればよい、という位置づけです。

そして大事なことは、1つ目の必修事項の学習とは異なり、その週で仕上げようとする必要はないということです。

たとえば、1つの問題を考えていて、途中の設問までは分かったがその後がわからないという場合は、翌週以降に少しずつ時間を見つけて考えてみても良いですし、とりあえず途中の段階で置いておいてもかまいません。

この種の問題に取り組む目的は、「自分がいま身につけている解法やスキルを使って新しい問題に取り組む」練習をすることです。

解法やスキルを使いこなす練習ですので、その問題が最後まで解けたかどうかは実はたいした問題ではありません。

はっきり言えば、これらの問題は、「習得」することにあまり意味が無いことが多いです。

算数の難問は、基本的な内容を組み合わせた上で、条件設定を複雑にしたり、あるポイントに気づかないと条件の簡略化ができない仕掛けを設けたりすることで難度を上げていることがほとんどです。

こうしたカスタマイズをされればされるほど、特殊性が増す一方で汎用性が失われますので、その問題の解き方を頑張って頭に入れたとしても、他で使える場面はほとんどないということになります。

ですので、こうした問題がわからないときに、解説を見て解き方の手順を無理やり頭に入れようとしたり、教師にとにかく全問質問して一からすべて解説してもらったりという取り組み方は、正直言って適していないのです。

繰り返しになりますが、これらの問題については、できるところまで頑張った、という状態で放置して構いません。

ノルマとして課してしまうと算数嫌いになる可能性が格段に上がってしまいますので、仕上げることを意識しないことが、これらの問題を有効活用するコツと言えます。

また、「趣味で解くもの」ですから、「必修事項」の学習が終わった後の“余り”の時間で取り組むようにすることも大事ですね。

算数が好きな子ほど思考力系の問題を先に取り組みたがり、「必修事項」の練習を後回しにしがちですので、その点も注意が必要です。

このように、「必修事項として取り組むもの」と「趣味で解くもの」はそもそもの取り組み方からして違います。

よく、「サピックスの教材は分量が多くて大変だ」と言われることがあります。

先ほども述べた通り、そもそものコンセプトとして一律に全部取り組むことを想定してはいないわけですが、今回説明したような取り組み方の違いを理解しないまま均等に取り組ませようとしてしまうと、労力だけかかってしまって成果が上がらないということになってしまいます。

ぜひ、今回の内容を、日頃の学習の進め方の参考にして頂きたいと思います。

今回は、結果として、タイトルと内容が一致しない形になってしまいました…。

「わかっている」と思い込んでいる子への声掛けのコツを示す前に、「『何に取り組んだか』よりも『どのように取り組んだか』の方が、学力の伸びに与える影響は大きい」という前提を示すことが必要だったため書き始めたのですが、思いのほか長文になってしまいました。

(それだけ大事なことではあるのですが…)

次回こそ、声掛けの大変さとそのコツについて触れていきたいと思います。